軟件作為產品的一部分,與硬件組合在一起提供特定的產品功能,已不稀奇。我們稱之為"嵌入式軟件或系統(tǒng)"。業(yè)界廣泛認可的第一款嵌入式軟件系統(tǒng)是阿波羅制導計算機(AGC),是由麻省理工學院于 1965 年為 NASA阿波羅計劃開發(fā),用于控制太空任務期間使用的所有機載設備。隨后,Intel公司于1971年發(fā)布了第一款微處理器C4004,它使得嵌入式軟件系統(tǒng)擺脫了計算機的限制,開始以獨立的計算單元形式嵌入到不同的硬件設備中。到2000年初期,嵌入式系統(tǒng)逐漸演進為嵌入式微型計算機,并被廣泛應用于大到汽車、高鐵和飛機,小到手機和家用電器等各種產品當中。

時至今日,我們所談到的"軟件定義產品"已經演進成為一種專注于軟件創(chuàng)新而非硬件的新型產品--軟件開始成為產品的核心,且無需硬件的升級換代,用戶就可以持續(xù)享受產品的新功能。"軟件定義產品"最為大眾所熟知和津津樂道的是 "軟件定義汽車"。

根據(jù)大眾汽車2020年的預測,當時一輛車上最多約集成了1億行代碼,而到2025年則將達到10億行,這是介于谷歌與Facebook之間的代碼量級。當汽車的軟件代碼達到10億行時,汽車公司就成為了一家不折不扣的軟件公司。大眾汽車前CEO赫伯特·迪斯(Herbert Diess)預測,汽車行業(yè)的創(chuàng)新將有90%以上來源于軟件。普華永道在《打造軟件驅動的汽車企業(yè)》報告中指出:"軟件已成為現(xiàn)代車輛差異化競爭的核心,而軟件開發(fā)的成本,將在未來十年內增長83%"。甚至有分析機構預計:到2030年軟件在整車成本的占比將從現(xiàn)在的15%飆升到60%。

由此可見,軟件定義時代已經來臨。

軟件定義時代的產品變革

正如德勤所指出的,在"軟件定義"時代,變化的不僅僅是簡單的產品中軟件的比重,其本質是產品從高度集成的機電終端,轉變?yōu)橹悄芑?、可擴展、可持續(xù)迭代升級的移動電子終端。

為實現(xiàn)這一最終目標,軟硬件將被進一步解耦,硬件結構部分將進行極致的標準化和模塊化,并將超前的硬件功能預埋在產品中,通過持續(xù)迭代升級的軟件來逐步釋放新功能,使得用戶能夠在無需任何硬件升級換代的前提下就能夠持續(xù)享受創(chuàng)新的應用體驗。

特斯拉是這一理念的大力倡導者,并率先將其付諸實踐。2012年,特斯拉推出Model S時首次發(fā)布了軟件空中升級(Software Over-The-Air,簡稱SOTA)功能,使得車輛可以遠程升級車機娛樂系統(tǒng)和應用軟件,如導航系統(tǒng)、人機交互界面等。2017年發(fā)布Model 3時進一步推出了固件空中升級(Firmware Over-The-Air,簡稱FOTA)功能,可實現(xiàn)對系統(tǒng)固件的遠程在線升級,再一次為業(yè)界樹立了新的標準。

在這一趨勢下,首當其沖的是企業(yè)商業(yè)模式和盈利模式的變化。特斯拉于2019年開始嘗試OTA付費升級,并于2021年推出了EAP(Enhanced AutoPilot,增強輔助駕駛)和FSD(Full Self-Driving,完全自動駕駛)兩套不同級別的自動駕駛選裝套件。據(jù)高盛預測,特斯拉的FSD等軟件年收入已達到10億至30億美元,長期毛利率高達90%,而其車輛銷售最高毛利率僅為32.9%。到2030年,這一數(shù)字將達到100億至750億美元??紤]到特斯拉2022年的總收入為815億美元,這一數(shù)字非常驚人。由此可見,在"軟件定義"時代,軟件服務收入在企業(yè)的營收和利潤占比中開始扮演越來越重要的角色,企業(yè)需要重新審視其商業(yè)模式和產品策略。

顯而易見的是:"軟件定義產品"引發(fā)的產品電子電氣架構(Electronic & Electrical Architecture,以下簡稱E/E)的革命性變革,也將帶來產品研發(fā)模式的變革。

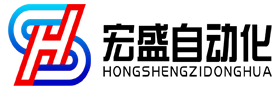

簡單來說,傳統(tǒng)的汽車E/E架構往往是采用以ECU為核心的分布式架構,即傳感器、ECU和執(zhí)行器一一對應,以保證各個系統(tǒng)的獨立性和抗干擾性。智能網聯(lián)、自動駕駛等技術給整車開發(fā)帶來的巨大考驗是爆炸式的數(shù)據(jù)處理需求和更高的運算速度。傳統(tǒng)的分布式E/E架構,無論是運算能力和數(shù)據(jù)處理能力,還是車載網絡傳輸效率等都無法滿足自動駕駛和智能網聯(lián)技術的要求。因此,汽車E/E架構開始由傳統(tǒng)的分布式逐步轉向以云計算為基礎的中央集中式架構。下圖是博世給出的汽車E/E架構演進路線圖。

根據(jù)德勤的觀點:汽車E/E架構將經歷三個演變周期:即集成化、域集中式和中央集中式。其中,作為演變的終極目標,中央集中式架構極大地實現(xiàn)了軟硬件解耦,軟件直接部署在中央計算平臺,可支持整車軟件的OTA升級。然而,中央集中式架構在量產開發(fā)過程中,軟件開發(fā)的規(guī)模和難度激增,面臨技術復雜度、組織體系、開發(fā)模式、開發(fā)周期等多維度挑戰(zhàn),不僅要解決多核異構芯片的軟件部署,還要涉及跨域融合的多個域控制器軟件開發(fā)。因此為了降低開發(fā)難度,大幅提高開發(fā)效率,需要將開發(fā)視圖從域控制器層面向整車層面遷移,并提供一體化的開發(fā)平臺、開發(fā)視圖與開發(fā)方法。與此同時,為提升軟件功能的重用性和可擴展性,車載軟件技術架構也將由傳統(tǒng)的面向信號的分布式架構向基于統(tǒng)一平臺的分層化、服務化架構轉變。

特斯拉于2019年率先在Model3車型中采用中央集中式架構,國內新能源車企也正在經歷從域集中式架構向中央集中式架構轉型過程。同樣,其他行業(yè)也提出了類似的概念,如"軟件定義風機"、"軟件定義工程機械"等。

軟件驅動的敏捷產品開發(fā)模式

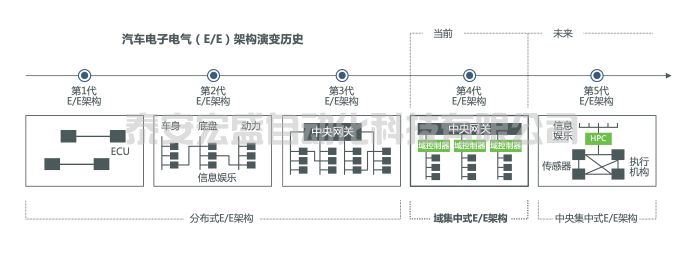

由于在"軟件定義產品"時代,產品創(chuàng)新更多地依賴于軟件的創(chuàng)新,因此產品研發(fā)模式也必然從傳統(tǒng)的硬件優(yōu)先方法過渡到軟件優(yōu)先的產品開發(fā)方法,即所謂的"軟件定義開發(fā)模式"。

簡單來說,軟件定義開發(fā)模式就是在產品開發(fā)過程中,以軟件開發(fā)為主,通過采用敏捷軟件開發(fā)和數(shù)字化部署運營相結合的方法,構建以軟件開發(fā),以及持續(xù)集成、測試、部署為核心的產品研發(fā)運營模式,從而實現(xiàn)產品開發(fā)、測試和運營等過程的深度融合。

顯而易見,與傳統(tǒng)的硬件優(yōu)先產品開發(fā)模式相比,軟件定義產品開發(fā)模式具有諸多的顯著的優(yōu)勢和特點。

首先,通過軟件功能與硬件解耦,產品軟件逐漸由固化在專用微處理器的嵌入式程序,整合為基于服務架構(SOA)的、開放可擴展的軟件平臺,使開發(fā)人員能夠更專注于應用程序開發(fā)和軟件功能創(chuàng)新。

其次,提供兼容不同硬件的應用程序可移植性,極大地簡化了面向跨硬件平臺的軟件開發(fā)、測試和部署,并使制造商更容易更換升級過時或不可用的硬件組件。

第三,通過軟件在線應用商店和產品功能的服務化,可以通過基于云的在線更新實現(xiàn)產品的持續(xù)升級或功能優(yōu)化,在提升用戶體驗和滿意度的同時,也為企業(yè)帶來了新的盈利模式。

最后,新的模式能夠加速人工智能 (AI) 和云計算等新技術在產品中的應用,并可通過簡單有效的方法來更新、配置和擴展產品中的人工智能模型,而無需進行昂貴且耗時的硬件升級。

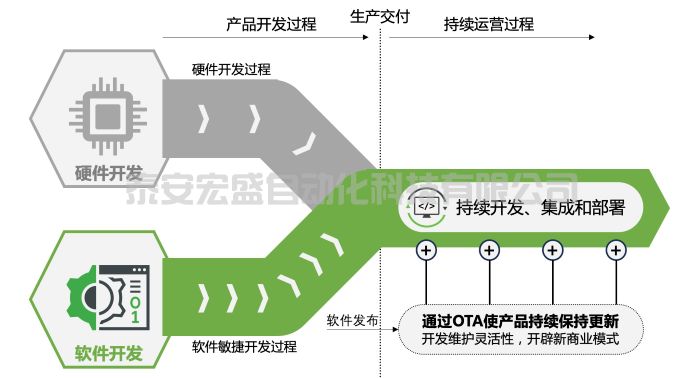

隨著軟件定義產品開發(fā)模式被應用,產品的整個研發(fā)模式也將面臨轉型升級--軟硬件一體化的敏捷產品開發(fā)方法成為其中的關鍵。

在傳統(tǒng)的產品開發(fā)模式里,軟件和硬件是錯綜復雜地連接在一起的。開發(fā)人員為確保軟件和硬件之間的完美集成,除了在開發(fā)過程中需要與硬件開發(fā)人員進行頻繁的溝通協(xié)作,還需要通過物理樣機進行大量的功能測試和集成測試,以確保終端、設備驅動程序和應用程序之間的交互邏輯能夠按預期運作。在軟件定義產品開發(fā)模式下,軟硬件得到充分解耦,軟硬件之間采用通用的、標準的通訊和控制協(xié)議進行交互,軟件開始轉變?yōu)槊嫦蚍盏?、平臺化的開發(fā)架構。為提升軟件開發(fā)運維協(xié)作效率,縮短軟件研發(fā)周期,提高軟件質量,制造商開始在軟件開發(fā)過程中引入敏捷開發(fā)和基于DevOps的持續(xù)集成部署方法。SAFe(Scaled Agile Framework)敏捷開發(fā)方法提出的敏捷發(fā)布火車(Agile Release Train),能夠將開發(fā)團隊協(xié)同起來,按照固定的時間間隔(通常為幾周或幾個月)發(fā)布產品或服務,這有助于加強產品不同開發(fā)團隊之間的協(xié)作,以快速響應不斷變化的市場需求,并在競爭中保持領先地位。

在產品開發(fā)過程中應用敏捷開發(fā)框架,需要從產品視角進行通盤考慮,除了軟件工程領域之外,還需要兼顧硬件和機械工程領域。與硬件相比,軟件的研發(fā)即生產過程,沒有后續(xù)的生產制造供應鏈等一系列活動,但有著持續(xù)的運營和迭代。而硬件和機械工程領域,由于其開發(fā)過程復雜,涉及業(yè)務環(huán)節(jié)過多,開發(fā)周期長,矩陣式開發(fā)組織架構等因素,使得敏捷方法一直難以得到大規(guī)模應用。時至今日,隨著數(shù)字化技術的蓬勃發(fā)展和成熟應用,敏捷產品開發(fā)再次成為行業(yè)領導者的關注焦點。很多企業(yè)開始構建面向產品的BizDevOps方法體系,將軟硬件一體化的敏捷產品開發(fā)方法作為企業(yè)數(shù)字化戰(zhàn)略的重要一環(huán)。

寶馬汽車早在2018年就提出在整車開發(fā)過程中引入BizDevOps方法,開啟了向敏捷產品開發(fā)的轉型,即通過業(yè)務、開發(fā)和運營團隊的密切協(xié)作,以產品和專業(yè)領域為導向,構建連續(xù)、一致的工程數(shù)據(jù)流,加速和優(yōu)化產品開發(fā)和交付流程,實現(xiàn)端到端的持續(xù)集成、開發(fā)和部署運營,以及全過程、360?的實時透明可視化。

戴姆勒(Daimler)公司也于2020年提出軟件驅動的敏捷產品開發(fā)戰(zhàn)略,通過構建面向多專業(yè)、全壽期的數(shù)字產品原型,打造敏捷的協(xié)作流程體系和產品開發(fā)組織架構,在數(shù)字樣機+數(shù)字孿生環(huán)境中敏捷迭代完成系統(tǒng)/子系統(tǒng)、到機電軟等多專業(yè)級的虛擬仿真驗證過程,取代90%的物理樣機功能,從而大大提升多專業(yè)、上下流協(xié)作效率,使得首車上市時間縮短12個月,且首車下線即達到可交付狀態(tài)。

軟件驅動的數(shù)字化創(chuàng)新轉型

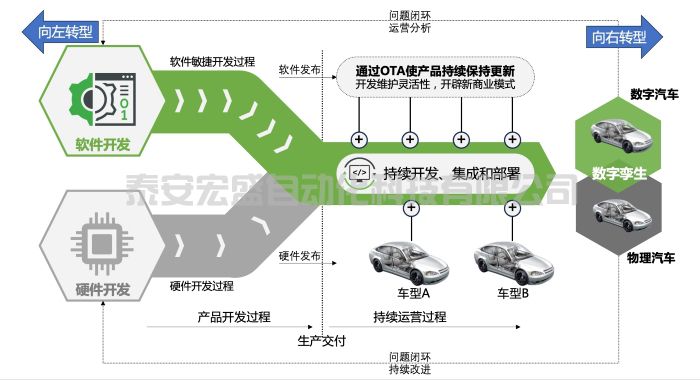

由此,敏捷產品開發(fā)已經成為"軟件定義產品"行業(yè)進行數(shù)字化轉型的戰(zhàn)略重心,必將引發(fā)新一輪的業(yè)務變革。經過深入分析國內外企業(yè)敏捷產品開發(fā)案例,結合多年的行業(yè)經驗,我們發(fā)現(xiàn)對于應用企業(yè)而言,采用敏捷產品開發(fā)模式往往重點專注于兩個方面的轉型,即"向左轉"和"向右轉"。

"向左轉"注重于研發(fā)模式的創(chuàng)新轉型,即采用BizDevOps策略實施敏捷產品開發(fā)和交付流程,在產品早期建立多專業(yè)、跨領域的敏捷組織模型,根據(jù)明確定義的業(yè)務策略和產品架構,制定詳細的產品開發(fā)路線圖,并基于此各團隊開展敏捷開發(fā)、持續(xù)集成、持續(xù)測試和部署工作。"向左轉"其實就是將物理樣機階段執(zhí)行的試驗等各項工作盡量往左移,即利用數(shù)字樣機、數(shù)據(jù)驅動仿真和數(shù)字孿生等技術,構建持續(xù)的、一致的面向全壽期的產品數(shù)字原型,并逐級分解和定義基于模型的多專業(yè)、上下游之間的協(xié)作機制和協(xié)作流程,從而驅動硬件由傳統(tǒng)串行的、瀑布式開發(fā)模式轉向敏捷迭代開發(fā)模式,有效提升產品研發(fā)過程的并行協(xié)同效率,縮短硬件結構迭代周期。

而"向右轉"則注重于商業(yè)模式的創(chuàng)新轉型,即利用OTA和云計算技術,在實現(xiàn)部署靈活性,保持產品持續(xù)更新,為用戶提供增值服務的同時,也為制造商帶來了新的盈利模式。OTA和云計算架構,更易于實現(xiàn)業(yè)務和流程的集成,以及海量數(shù)據(jù)的分析應用,是數(shù)字孿生技術蓬勃發(fā)展的土壤。數(shù)字孿生,即物理產品或流程在數(shù)字空間的完整數(shù)字化表達,是人工智能和產品的深度融合,將為制造商帶來更多的創(chuàng)新和想象空間,為產品創(chuàng)新和持續(xù)改進提供源源不斷的連續(xù)數(shù)據(jù)流。數(shù)字孿生將進一步促進產品運營模式的轉型,使產品即服務(Product As A Service)成為現(xiàn)實,產品或軟件可以按使用收費。

當然,目前數(shù)字孿生并不能完全取代物理樣機,如民用客機的試飛取證過程,汽車安全合規(guī)強制要求的實車碰撞試驗等。但毫無疑問地,數(shù)字孿生將成為已交付產品與企業(yè)內部開發(fā)團隊之間的橋梁和紐帶,加速產品的敏捷開發(fā)和交付流程,促進企業(yè)進一步"向左轉型"。數(shù)字孿生技術最終將會使企業(yè)"向右轉型"和"向左轉型"無縫銜接,實現(xiàn)敏捷產品開發(fā)和持續(xù)部署運營的無限循環(huán)迭代過程。

案例分析

我國汽車行業(yè)正在積極擁抱"軟件定義汽車"時代,眾多車企都在電動化轉型的基礎上大規(guī)模引進軟件人才,組建軟件開發(fā)團隊,應對汽車產品智能化的趨勢。我國某頭部新能源車企從創(chuàng)立伊始,即已注意到了軟件之于未來汽車產品的重要性,將"軟件定義創(chuàng)新"融入到了企業(yè)基因中。

該車企是我國某傳統(tǒng)車企獨立的新能源業(yè)務板塊,擁有獨立的品牌、獨立的團隊、獨立的管理體系。企業(yè)認為,汽車產品的智能化水平將成為未來消費者購車的重要因素,汽車不再是"交付及巔峰"、"不破不修",而應該是具有豐富的用戶體驗,多樣化的功能,并能夠"常用常新"、"千人千面"。這背后意味著,軟件開發(fā)能力將成為車企的核心競爭力,車企研發(fā)的重心應從硬件轉移到軟硬件并重。

因此,該車企實施了一系列舉措,全面推進"軟件驅動創(chuàng)新"轉型。

首先,是架構創(chuàng)新:企業(yè)自研了全新的EEA(電子電氣架構)架構,硬件方面適應新能源車的結構特點,并進行了ECU的整合,有助于算力升級,軟件開發(fā)及更新升級;

其次,是流程創(chuàng)新:在符合ASPICE、ISO 26262等傳統(tǒng)標準及行業(yè)合規(guī)性要求的同時,引入敏捷開發(fā)思想,形成"瀑布+敏捷"的混合開發(fā)流程,支持智能座艙、智能駕駛業(yè)務的開發(fā)與迭代;

最后,是工具創(chuàng)新:通過引入一系列工具鏈軟件,構建CI/CD平臺,提高軟件開發(fā)、測試、發(fā)布效率;引入PTC新一代ALM平臺,實現(xiàn)軟件開發(fā)全過程可視化追溯管理,有效保障軟件開發(fā)質量。

經過不斷地探索與實踐,該企業(yè)的轉型之路得到了市場的認可與積極的評價,品牌銷量居于新能源市場領先水平,車型智能化配置豐富,用戶口碑出眾。"軟件定義汽車"變革是一場長跑,企業(yè)贏得了起跑,但要想跑的更快,跑的更遠,還將繼續(xù)堅定投入,堅持"軟件驅動創(chuàng)新"的轉型之旅。

結束語

過去五年來,麥肯錫對來自20多家經歷敏捷創(chuàng)新轉型的企業(yè)進行了一項統(tǒng)計分析,結果指出:在汽車、消費電子、工業(yè)工程和醫(yī)療設備等行業(yè),經歷敏捷轉型的上市公司在一系列研發(fā)指標上取得了不低于20%的績效提升,包括上市時間、質量、生產力和員工滿意度等。在某些情況下,上市時間和工作效率提高了 60%。我們預測,未來5-10年,敏捷化轉型將成為推動制造業(yè)轉型升級的新一波浪潮。